أنواع الخطوط العربيّة وأشكالها

يُقدّم هذا المقال نظرة شاملة على أنواع الخطوط العربيّة وأشكالها، موضحًا خصائص كلّ نوع، وأهم استخداماته في الكتابة والفنون والزخرفة

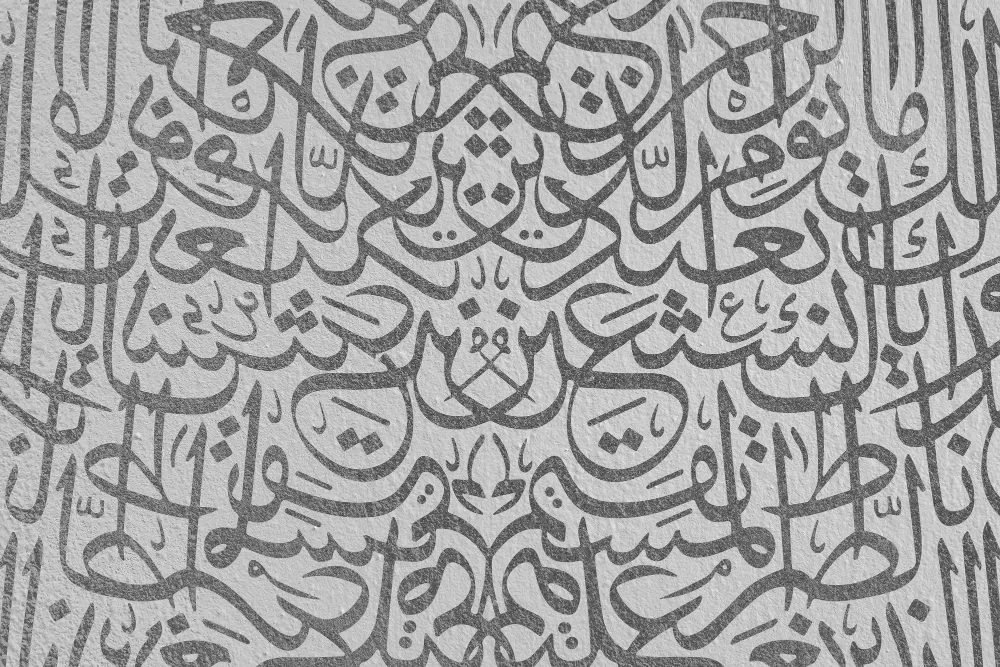

الخط العربي هو أكثر من حروف تُكتب، إنه فن تشكيلي نابض بالحياة، يمتزج فيه الحبر بالروح، وتنحني فيه الأقلام لتُجسّد مزيجًا من الإبداع، والتناسق، والهوية الثقافية، تطوّرت أنواع الخطوط العربية عبر العصور، فأنتجت لوحات فنية خالدة تنوّعت في الأشكال، والانحناءات، والنسب الجمالية يُعدّ الخط الكوفي رمزًا للبداية، بحروفه الهندسية وزواياه الصارمة، في حين يتجلّى خط النسخ في صفائه وسهولة قراءته، وقد لمع خط الثلث بجماله الأخّاذ وانسيابيته، بينما أضفى الخط الديواني لمسةً من الرقيّ والفخامة الملكيّة كما يُدهشك الخط الفارسي بمرونته، والرقعة ببساطته وعصريته، وهذا التنوّع لا يُعبر فقط عن التطوّر الفني، بل يعكس أيضًا ثراء التراث العربي الإسلامي وروعة التعبير بالحرف.

الخطّ الكوفي

يُعتبر الخطّ الكوفي واحدًا من أقدم الخطوط العربيّة ومُستوحى من الخطّ النبطيّ حيث أنّه ظهر في مدينة الكوفة العراقيّة وانتشر منها إلى باقي المُدن والبُلدان العربيّة، أمّا عن الشكل المُتبع للخط الكوفيّ فهو خط يتميّز بالإستقامة حيث كانت تُستخدم المسطرة قديمًا من أجل كتابة حروفه وكان لا يُتقنه سوى الخطّاطون، بعد ذلك أصبح الكثير من الأشخاص يتفننون في كتابة هذا الخط في تزيين شكل الحرف والجدير بالذكر أن هذا الخط انتشر بشكلٍ كبير في عصر الدولة العبّاسيّة والجدير بالذكر أن الخط الكوفي شهد عددًا كبيرًا من التطوّرات في جميع مراحله، واشتقَّ حوالي 70 نوع خط آخر منه.

خط الرقعة

يُعتبر خطّ الرقعة من أكثر الخطوط العربيّة بساطة وسهولة في التعلُّم، وقد برز بشكلٍ واضح خلال الحقبة العثمانيّة، وازدهر تحديدًا في زمن السلطان سليمان القانوني، حيث ظهر نخبة من الخطّاطين البارزين الذين تركوا بصماتهم في هذا الفن، أمثال محمد عزّت، وعبد الحميد الأول، وممتاز بك، وهاشم البغدادي يتميّز هذا الخط بوضوحه وخلوّه من الزخرفة والتكلّف وهو ما جعله الخيار الأول للمُبتدئين في تعلّم الخط العربيّ، إذ تُعد قواعده مرنة وسهلة من حيث المقاييس مقارنةً ببقيّة الخطوط وقد ذهب بعض الخطاطين إلى القول بأنّ إتقان خط الرقعة يبدأ من إتقان أربعة أحرف أساسيّة: النون، والعين، والباء، والألف.

خط النسخ

يُعدّ خط النسخ من أقدم وأهم وأيسر الخطوط العربية استخدامًا، وقد اكتسب مكانته البارزة بفضل وضوحه وسهولة قراءته، مما جعله الخيار الأمثل في كتابة المصحف الشريف وتدوين نصوص القرآن الكريم، نظرًا لكبر حجم حروفه ووضوح تشكيله، ويُعتبر هذا الخط الأكثر شيوعًا في العصر الحديث بين الخطوط العربية، حيث تعتمد عليه معظم الدول العربية في الكتب التعليمية، والصحف والمجلات، ونصوص النشر الورقي والرقمي على حد سواء، بل أصبح الخط الأساسي المستخدم في الكتابة عبر الحواسيب ومواقع الإنترنت، حتى لُقّب بـ"الخط العامي" لانتشاره وسهولة تداوله بين الناس، أمَّا من حيث أصوله، فقد اختلف المؤرخون، فمنهم من يرى أن خط النسخ استُنبط من خطوط سابقة على يد الخطاط الشهير ابن مقلة، الذي قام بوضع أسس له وتعديله حتى وصل إلى صورته المتقنة، في حين يرى آخرون أن جذوره تعود إلى ما قبل ذلك، وقد واصل ابن البوّاب بعده هذا المسار، فأسهم في تقنين قواعد خط النسخ وتثبيت أصوله، مما ساعد في انتشاره واستقراره ليصبح واحدًا من أكثر الخطوط العربية استخدامًا في العالم العربي.

الخط الديواني

الخط الديواني من الخطوط العربيّة المميّزة التي ارتبطت بالبلاط العثماني، إذ خُصّص لكتابة المراسلات والوثائق الرسميّة الصادرة عن السلطان، مثل القرارات الملكيّة، ومراسيم تعيين كبار الموظفين في الدولة، وقد اكتسب هذا الخط طابعًا رسميًا فخمًا، وجماليًا في ذات الوقت، ما جعله أداة للتعبير عن الهيبة والسلطة، ويمتاز الخط الديواني بتعقيده ودقّته، ويُعدّ من أصعب الخطوط العربيّة إتقانًا، إذ يحتاج إلى تمرّس طويل لفهم تفاصيله الدقيقة، نظرًا لما يحتويه من انحناءات متشابكة، وميلٍ واضح في الحروف، وتفاوتٍ في أطوالها تبعًا لقواعد دقيقة، ومن هذا الخط تفرّع نمط آخر يُعرف بـ"الخط الديواني الجلي"، الذي تأسّس على يد أحد فناني الدولة العثمانية ويُدعى شهلا باشا، وقد تميّز هذا النمط بمزيد من الزخرفة والوضوح في التراكيب وقد برع في الخط الديواني الحديث عدد من الخطاطين، من أبرزهم مصطفى غزلان بك، الذي أبدع في تطوير هذا الفن والحفاظ عليه.

خط الثلث

خطّ الثلث من أرقى وأجمل الخطوط العربيّة، ويُعتبر الأصل الذي انبثقت منه معظم الخطوط الأخرى، ولذلك يُقال إن إتقان هذا الخط هو علامة تميّز واحتراف لأيّ خطّاط وعلى الرغم من جماليّته اللافتة، إلا أنّه يُصنّف كأصعب أنواع الخطوط من حيث التعلّم والكتابة، لما يتطلّبه من دقة عالية وتحكّم فنيّ في حركة القلم

استخدم خط الثلث على نطاق واسع في زخرفة المساجد وكتابة الآيات القرآنيّة على القباب والجدران، كما استُخدم في العناوين الرئيسية للكتب والمصاحف، لما يمنحه من جاذبيّة بصريّة وهيبة فنيّة لا تُضاهى، أمَّا سبب تسميته بـ"خط الثلث" فيعود إلى طريقة كتابته التي تعتمد على ثلث عرض القصبة المستخدمة في الخط، وتتميّز قواعده بتنوّع القياسات وتعدد الحركات، وهو ما يزيد من صعوبته ولهذا، فإن تعلّم هذا الخط يتطلب قدرة فائقة على التحكّم بميَلان القلم واستخدامه بدقة لخلق التوازن بين أجزاء الحرف،وقد وُضعت أسس هذا الخط على يد الوزير والخطاط الشهير ابن مقلة، الذي كان له دور ريادي في تأصيل قواعد الخطوط العربيّة، ثم جاء من بعده كبار الخطّاطين الذين تنافسوا في إبراز مهاراتهم بهذا الخط، حتى أصبح من المُسلّمات في عالم الخط أن من لا يُجيد خط الثلث لا يُعدّ خطاطًا بحق.

خط الإجازة

ظهر خط الإجازة أو ما يُعرف بخط التوقيع للمرة الأولى في العراق ببغداد وقد شهد درجة تطور كبيرة أثناء عهد الدولة العثمانية وانتشر بعدها إلى باقي الدول العربية، يعزى تسمية هذا الخط باسم "الإجازة" نظرًا لاستخدامه في كتابة الشهادات الخاصة بالدراسة، وهو يُعرف أيضًا باسم (خط التوقيع) بسبب اعتماد خلفاء الدولة عليه عن توقيع المستندات والوثاق المختلفة، يُعتبر خط الإجازة (التوقيع) خليطًا بين كل من خَطَي الثلث والنسخ، فمثلا نجده يأخذ من الثلث تنوع وتعدد أشكال الحرف في نفس المقطع وكذلك نلاحظ طواعية حروفه مما يجعله مناسبًا لعملية التركيب الخطي، وأمّا ما يأخذه عن خط النسخ فهو صغر أحجام حروفه، مما يجعله قابلًا للكتابات متعددة الأسطر كالإجازات الخطية، مما أعطى هذا الخط سهولة في القراءة بالإضافة إلى إعطاء راحة لعين القارئ، ومن المميز أيضًا في هذا الخط أن الحروف التي تُكتب فوق السطر تأخذ قاعدة وموازين خط النسخ، بينما الحروف التي تُكتب تحت السطر تأخذ قاعدة وموازين خط الثلث، مما جعله أحد أغرب أشكال الخطوط العربية.

الخط المغربي

الخط المغربي هو من الخطوط العربيّة التي نشأت وتطوّرت في بلاد المغرب والأندلس، ويُعرف أحيانًا باسم "الخط المغربي الكوفي" لما يحمله من سمات مشتقة من الخط الكوفي العتيق ويتميّز هذا الخط بانحناءات واضحة وحروف ذات طابع دائري، ما يمنحه طابعًا فنيًا فريدًا يميّزه عن غيره من الخطوط العربيّة وقد شاع استخدام الخط المغربي في شمال إفريقيا بشكل خاص، ويُعزى ظهوره إلى التأثير الأندلسي القوي بعد هجرة الأندلسيين إلى المنطقة، إثر تراجع الحكم العربي الإسلامي في الأندلس ومع مرور الوقت، أصبحت غالبية الخطوط المُستخدمة في شمال إفريقيا مستندة إلى النمط الأندلسي، محلّة بذلك الخطوط المحليّة القديمة التي تأثرت آنذاك بخط القيروان وقد أشار المؤرخ ابن خلدون إلى أن منطقة "بلاد الجريد" كانت استثناءً، إذ لم تتأثر بشكل مباشر بهذا النمط نظرًا لضعف اتصالها بالأندلسيين، ومع تطوّر الخط الأندلسي، ظهر الخط المغربي بصيغته المتميّزة، التي تفتقر إلى القواعد الثابتة أو المقاييس الدقيقة، كما هو الحال في بقية الخطوط العربيّة الكلاسيكيّة، ولهذا، فإن الحرف الواحد قد يظهر بعدّة أشكال داخل النصّ الواحد دون التقيد بأسلوب معيّن، مما يُكسب الخط طابعًا حرًا وإبداعيًا.

الخط الحر

الخط الحر هو نمط خطي مبتكر لا يخضع لأي قواعد أو قيود ثابتة، بل يتشكل بناءً على رؤية وإبداع كل خطّاط بشكلٍ فردي، يستمد هذا الخط أشكاله من مختلف أنواع الخطوط العربية التقليدية، معتمدًا بشكل رئيسي على مهارة الفنان وقدرته على تعديل وتطوير أشكال الحروف بأسلوب فني حر وغير مقيد، بينما وضع بعض الخطاطين قواعد مبسطة للخط الحر لتوجيه الممارسين، فضّل آخرون الاحتفاظ بطبيعته المفتوحة، مؤمنين بأن الخط الحر لا ينبغي أن يُقيد بأي نظام معيّن، ليبقى متنفسًا للإبداع والتجديد، وبما أن هذا الخط لا يتبع قواعد ثابتة، فإن الخطاط الذي يرغب في اتقانه يحتاج إلى معرفة عميقة بأنواع الخطوط الكلاسيكية، مع الالتزام بتنظيم الحروف وتنسيقها بشكل متناغم وجمالي، بالإضافة إلى إضافة لمسات زخرفية تعزز من جمالية النص النهائي.

.png)